山东临沂一饭店老板张女士今年2月,她在抖音上发布了一段随手拍的菜品视频。3月22日她接到兰山区市监局工作人员电话,称她发布的视频涉嫌违反广告法,让她配合调查。张女士表示,会在一周内去兰山区市监局接受调查,并当即删除了那段视频。3月24日,当地居委会将一张《行政处罚告知书》通过门缝塞进了饭店。《行政处罚告知书》显示,张女士发布的视频涉嫌违反广告法,“鉴于当事人拒绝配合调查,可以从重处罚”,罚款45万元。张女士表示,她不知道为什么会违反广告法,“也没有拒绝配合调查”。 张女士说接到《行政处罚告知书》后就停止了饭店经营,多次前往市场监督部门反映情况,至今没有得到答复,“现在已起诉了”。---这起事件涉及多个层面的争议,值得深入分析:

核心争议点分析

视频性质认定(是否构成广告)

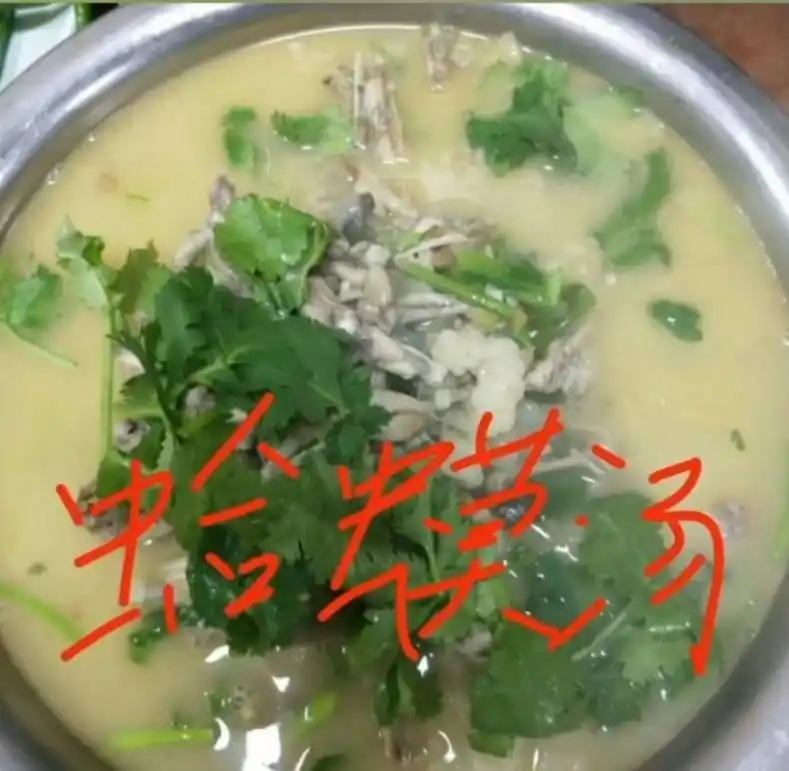

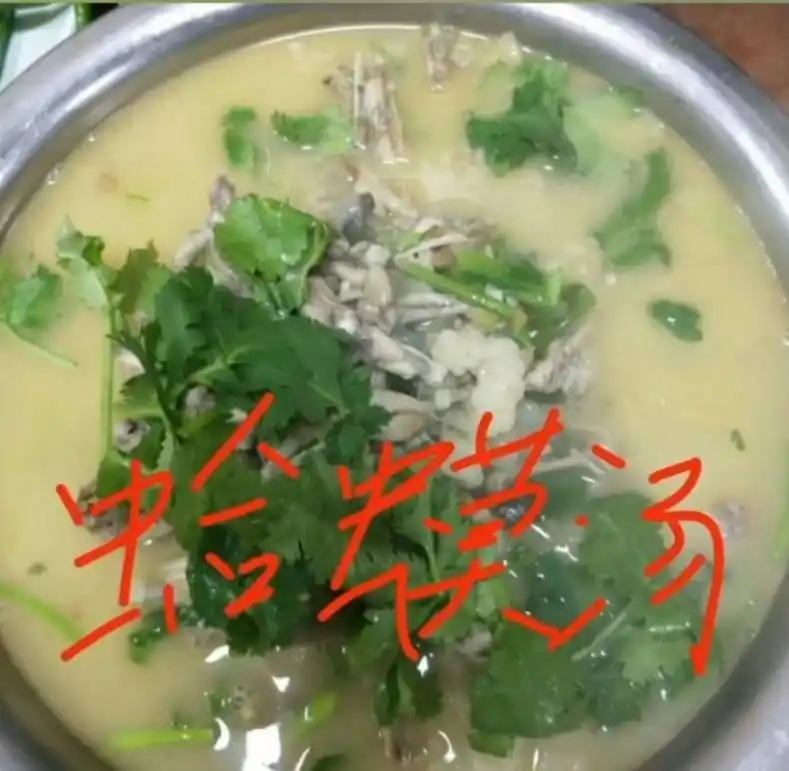

张女士主张: 抖音号是个人生活记录,视频未挂商品链接、未标注店铺名称/位置(钦知坊老菜馆字样未在视频中出现)、无推广意图(拍摄其他饭店和学习菜品也发)。

市监局依据(推测):

视频内容明显展示特定菜品(蛤蟆汤、昆虫食材)和餐馆大门,客观上可能起到宣传、吸引顾客的效果。

《广告法》对“广告”定义较宽泛,指“商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动”。关键在于是否具有商业目的。即使没有明确标注店名或挂链接,展示自家菜品和环境,结合账号可能关联其经营者身份,可能被认定为间接宣传。

“蛤蟆”可能涉及的法律禁止内容: 这是关键点。“蛤蟆”常被理解为青蛙或蟾蜍。青蛙(尤其野生)属于“三有”保护动物(有重要生态、科学、社会价值),禁止捕杀、售卖和食用。牛蛙虽是常见养殖可食用蛙类,但普通消费者难以区分。...

核心争议点分析

视频性质认定(是否构成广告)

张女士主张: 抖音号是个人生活记录,视频未挂商品链接、未标注店铺名称/位置(钦知坊老菜馆字样未在视频中出现)、无推广意图(拍摄其他饭店和学习菜品也发)。

市监局依据(推测):

视频内容明显展示特定菜品(蛤蟆汤、昆虫食材)和餐馆大门,客观上可能起到宣传、吸引顾客的效果。

《广告法》对“广告”定义较宽泛,指“商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动”。关键在于是否具有商业目的。即使没有明确标注店名或挂链接,展示自家菜品和环境,结合账号可能关联其经营者身份,可能被认定为间接宣传。

“蛤蟆”可能涉及的法律禁止内容: 这是关键点。“蛤蟆”常被理解为青蛙或蟾蜍。青蛙(尤其野生)属于“三有”保护动物(有重要生态、科学、社会价值),禁止捕杀、售卖和食用。牛蛙虽是常见养殖可食用蛙类,但普通消费者难以区分。...

继续阅读完整内容

请查看下方广告以解锁文章剩余内容

广告加载中...

山东临沂一饭店老板张女士今年2月,她在抖音上发布了一段随手拍的菜品视频。

3月22日她接到兰山区市监局工作人员电话,称她发布的视频涉嫌违反广告法,让她配合调查。张女士表示,会在一周内去兰山区市监局接受调查,并当即删除了那段视频。

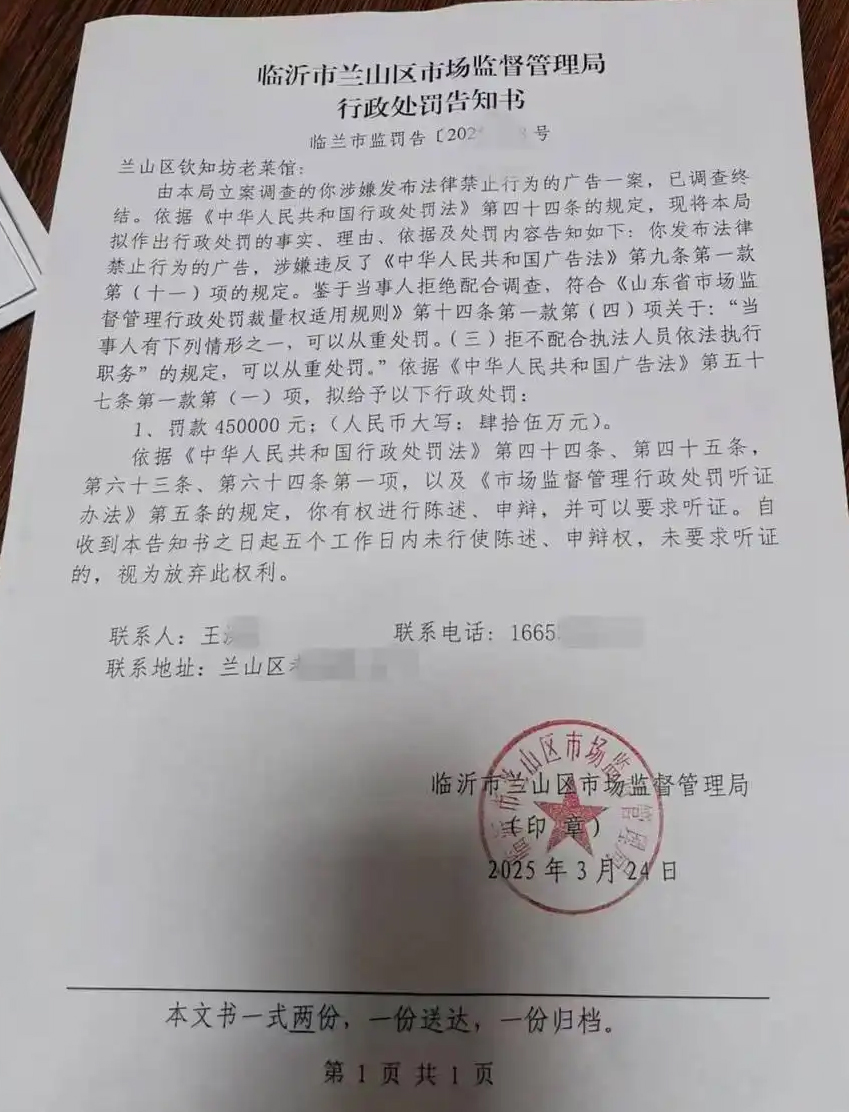

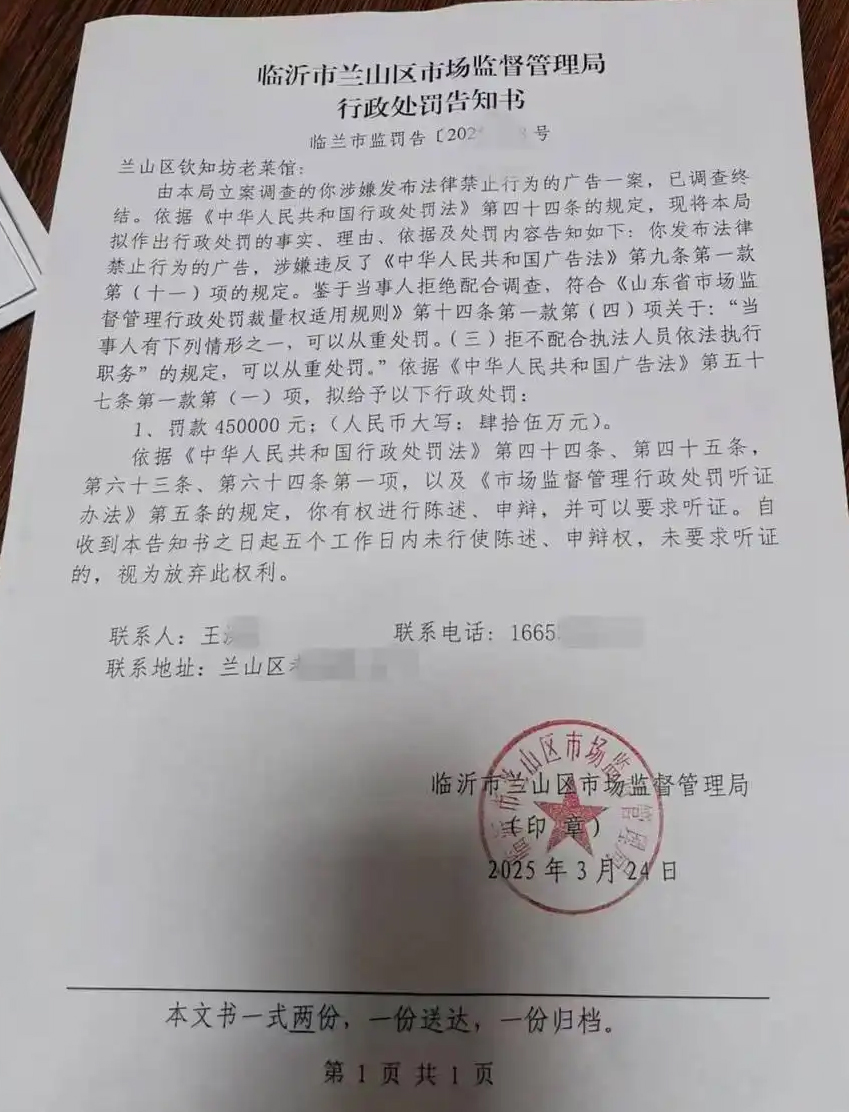

3月24日,当地居委会将一张《行政处罚告知书》通过门缝塞进了饭店。

《行政处罚告知书》显示,张女士发布的视频涉嫌违反广告法,“鉴于当事人拒绝配合调查,可以从重处罚”,罚款45万元。

张女士表示,她不知道为什么会违反广告法,“也没有拒绝配合调查”。

张女士说接到《行政处罚告知书》后就停止了饭店经营,多次前往市场监督部门反映情况,至今没有得到答复,“现在已起诉了”。

---

这起事件涉及多个层面的争议,值得深入分析:

3月22日她接到兰山区市监局工作人员电话,称她发布的视频涉嫌违反广告法,让她配合调查。张女士表示,会在一周内去兰山区市监局接受调查,并当即删除了那段视频。

3月24日,当地居委会将一张《行政处罚告知书》通过门缝塞进了饭店。

《行政处罚告知书》显示,张女士发布的视频涉嫌违反广告法,“鉴于当事人拒绝配合调查,可以从重处罚”,罚款45万元。

张女士表示,她不知道为什么会违反广告法,“也没有拒绝配合调查”。

张女士说接到《行政处罚告知书》后就停止了饭店经营,多次前往市场监督部门反映情况,至今没有得到答复,“现在已起诉了”。

---

这起事件涉及多个层面的争议,值得深入分析:

核心争议点分析

- 视频性质认定(是否构成广告)

- 张女士主张: 抖音号是个人生活记录,视频未挂商品链接、未标注店铺名称/位置(钦知坊老菜馆字样未在视频中出现)、无推广意图(拍摄其他饭店和学习菜品也发)。

- 市监局依据(推测):

- 视频内容明显展示特定菜品(蛤蟆汤、昆虫食材)和餐馆大门,客观上可能起到宣传、吸引顾客的效果。

- 《广告法》对“广告”定义较宽泛,指“商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动”。关键在于是否具有商业目的。即使没有明确标注店名或挂链接,展示自家菜品和环境,结合账号可能关联其经营者身份,可能被认定为间接宣传。

- “蛤蟆”可能涉及的法律禁止内容: 这是关键点。“蛤蟆”常被理解为青蛙或蟾蜍。青蛙(尤其野生)属于“三有”保护动物(有重要生态、科学、社会价值),禁止捕杀、售卖和食用。牛蛙虽是常见养殖可食用蛙类,但普通消费者难以区分。视频中写“蛤蟆汤”且展示类似食材,极易被误解为使用了受保护的野生动物,涉嫌违反《广告法》第九条禁止“使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象”或“法律、行政法规规定禁止的其他情形”(《野生动物保护法》相关规定)。这是处罚的核心依据。

- 处罚程序与依据

- “拒绝配合调查”争议: 张女士称接到电话后承诺一周内去配合并立即删除了视频,这与处罚告知书称“拒绝配合调查,可以从重处罚”存在严重矛盾。此认定直接影响处罚幅度,需要市监局提供通话录音等证据证明其“拒绝配合”。

- 处罚金额(45万元)的合理性:

- 《广告法》对发布禁止性广告的处罚起点较高(20万起),并可处广告费用数倍罚款。但本案难点在于:

- 如何认定该视频的“广告费用”?个人随手拍视频通常无广告投入。

- 是否构成“广告”本身存在巨大争议。

- “首次违法”与“从重处罚”: 即使违法,对于无主观恶意、影响范围有限的首次行为,直接顶格或接近顶格罚款(45万接近最低20万的2倍多)是否过罚相当?是否符合《行政处罚法》的“过罚相当”原则和“处罚与教育相结合”原则?是否应先责令改正或警告?

- 处罚依据未明确说明: 律师指出未明确45万的具体计算依据(如广告费用的倍数),这不符合处罚决定应清晰说明理由的要求。

- 《广告法》对发布禁止性广告的处罚起点较高(20万起),并可处广告费用数倍罚款。但本案难点在于:

- 告知书送达方式: 通过门缝塞入方式送达《行政处罚告知书》不符合法定程序(应直接送达、留置送达、邮寄送达或公告送达),剥夺了当事人陈述申辩的权利。

- “蛤蟆”一词的歧义性

- 律师指出“蛤蟆”在地方上可能指代牛蛙等合法养殖可食用蛙类。这需要市监局调查实际使用的食材究竟是什么。若确为合法牛蛙,仅因名称歧义被罚,则处罚依据不足。但关键在于视频内容本身传递的信息可能误导公众,引起不良影响或对保护动物的误解。

各方立场与现状

- 张女士: 坚称是个人记录非广告,未拒绝配合,认为处罚过重且程序违法,已停止经营并提起行政诉讼(案件已立案)。

- 代理律师(张天增):

- 质疑视频的广告属性。

- 质疑“蛤蟆”的指代及处罚依据。

- 认为处罚金额畸高且依据不明。

- 指出程序问题(送达方式、未给申辩机会)。

- 认为《行政处罚告知书》非最终决定,要求市监局自行撤销。

- 兰山区市场监督管理局: 回应称“正在调查落实”,尚未公布调查结果和最终决定。最终是否作出处罚决定书以及内容如何是关键。

可能的法律走向

- 行政诉讼(张女士起诉): 法院将重点审查:

- 案涉视频是否构成《广告法》意义上的“广告”。

- 视频内容(特别是“蛤蟆汤”)是否确实违反《广告法》第九条(涉及法律禁止行为)。

- 市监局认定“拒绝配合调查”的事实是否成立。

- 45万元罚款的裁量是否合理,依据是否充分。

- 行政处罚程序(告知、送达、听取陈述申辩等)是否合法。

- 法院可能判决撤销处罚告知书及后续可能的处罚决定书,或要求市监局重新作出处理。

- 市监局自行纠正: 在舆论关注和当事人起诉压力下,市监局可能在内部复核后,认定程序或实体问题,自行撤销或变更处罚告知书。

反思与建议

- 执法精准性与比例原则: 市场监管执法应精准识别违法行为性质,区分商业广告与个人分享。处罚应遵循比例原则,与违法行为的性质、情节、社会危害程度相当。对于争议较大、社会危害性不明确或首次的轻微行为,应优先采取教育、告诫、责令改正等措施。巨额罚款对小经营者是毁灭性打击。

- 程序正义至关重要: 告知、送达、保障陈述申辩权等程序是行政处罚合法性的基石。程序违法可能导致整个处罚行为被撤销。“门缝塞告知书”是严重程序瑕疵。

- 沟通与证据留存: 执法机关应清晰告知当事人违法事实、理由、依据及权利,并做好沟通记录(如电话录音)。当事人也应积极沟通,保留配合证据(如删除视频记录、承诺配合的证明)。

- 普法与风险提示: 此案对广大个体经营者和内容创作者是警示。在社交媒体发布涉及自身经营内容时,需有法律风险意识:

- 明确区分个人分享与商业推广。

- 避免发布可能涉及虚假宣传、绝对化用语、贬低他人、涉及违禁品(如保护动植物)的内容。

- 对食材描述应准确规范,避免引起歧义或误解。

总结:

该事件的核心在于一个“随手拍”视频被认定为违法广告并处以重罚,引发了关于广告定义边界、执法程序正当性、处罚幅度合理性以及“蛤蟆”指代是否涉及违禁品的激烈争论。张女士的起诉将推动法院对这些问题进行司法审查。兰山区市监局“正在调查落实”的回应表明最终结果仍有变数。此案凸显了在网络时代,个人表达与商业宣传的界限模糊给执法带来的挑战,也警示了基层执法中坚持法治原则、程序正义和过罚相当的重要性。最终结果有待司法程序或市监局的进一步决定。